EL PINOR BATALLAS

Lors de mon dernier passage en Corse, un ami m’a tendu un livre d’Arturo Pérez-Reverte ” Le peintre de batailles” en me disant : « Je suis certain que ce récit te plaira ! ». En 2000, j’avais lu ” Territorio comanche ” du même auteur, qui parle sans détour des journalistes de guerre durant les affrontements de Sarajevo. J’appris plus tard que cet écrit publié en 1994 avait marqué la fin de son parcours de reporter-télé, un livre en guise d’adieu à cette profession, une élégante manière d’en finir avec la télé-poubelle et certaines médiocrités cathodiques.

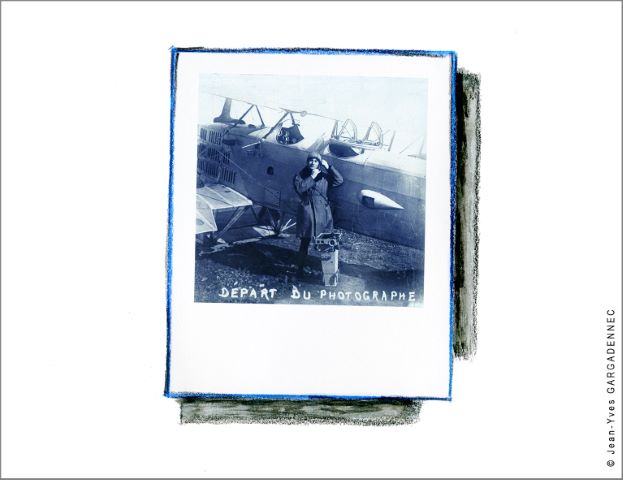

Douze ans après son solde de tout compte, LE PEINTRE DE BATAILLES est comme une suite, une introspection métaphysique, une interrogation sur l’engagement journalistique en période de guerre. Ce roman est noir, frontal et intense. C’est l’histoire de Faulques un ancien photographe de guerre retiré du monde qui peint une fresque guerrière sur le mur intérieur d’une ancienne tour qu’il habite située dans un petit port du sud de l’Espagne. Un jour un homme que Faulques a photographié durant le conflit de l’ex-Yougoslavie se présente à sa résidence en lui annonçant qu’il va le tuer…Dans le livre trois caractères se font face, Faulques l’ex-reporter de guerre devenu peintre, Ivo Markovic le survivant croate qui apparait comme une image fantomatique de la guerre et le souvenir d’Olvido [Oubli en français] la compagne de l’ex-photographe morte durant le conflit de Bosnie. Entre le maître, l’esclave et l’amour s’installe une vision inquiétante de la condition humaine. Le suspense ira jusqu’au bout du livre…

J’aime l’intelligence d’Arturo Perez-Reverte pour sa faculté à traduire le geste et l’intime du photographe dans le plus petit détail. Il est magistral dans son évocation de peintures et de photographies qui forment l’échiquier de ce huit clos. Il a aussi une écriture sensible et sensuelle lorsqu’il évoque la femme, le seul salut de l’homme !

Du livre / Extrait d’une discussion entre Olvido et Faulques :

(…) Dire que la photographie est le seul art pour lequel la formation n’est pas décisive est un mensonge. Aujourd’hui, tous les arts sont dans ce cas, tu comprends ? N’importe quel amateur possédant un polaroid se sent l’égal de Man Ray ou de Brassaï. Mais aussi de Picasso ou de Frank Lloyd Wright. Sur les mots « art » et « artiste » pèsent des siècles de mensonges accumulés. Je n’ai pas une idée très claire de ce que tu fais : mais ça m’attire. Je te vois prendre tout le temps des photos mentales, concentré comme si tu pratiquais une étrange discipline du bushido, avec un appareil au lieu d’un sabre de samouraï (…)

Certains le disent pessimiste et vont même à le qualifier de « camorrista » [Hooligan en anglais]. Moi, je le perçois réaliste et pour étayer mon propos voici un extrait de l’article paru dans le journal « El Semanal » le 15 novembre 1998 :

(…)Eso es lo que viene, me temo. Nadie perdonará un duro de la deuda externa de países pobres, pero nunca faltarán fondos para tapar agujeros de especuladores y canallas que juegan a la ruleta rusa en cabeza ajena (…)

[C’est ce qui vient, je le crains. Personne ne pardonnera un centime pour la dette des pays pauvres, mais jamais il ne manquera de fonds pour boucher les trous des spéculateurs et des scélérats qui jouent à la roulette russe avec la tête des autres.]

Pour lui la culture et l’éducation devraient être au centre de notre construction humaine si nous voulons changer la donne actuelle. Il faut faire une place à la culture du savoir, la culture de sa propre mémoire, la culture des mécanismes sociaux et politiques pour développer un esprit critique. C’est un des rares chemins, une des seules carapaces que nous pouvons développer face au mécanisme mondial qui achète « le misérable ».

MEMOIRE EN EXIL

Texte écrit pour le Musée MNAC de Barcelone lors de la représentation de l’exposition LA MALETA MEXICANA du 6 octobre 2011 au 15 janvier 2012.

La valise mexicaine, une valise en exil, une mémoire en exil comme celle des milliers de républicains espagnols qui partiront au Mexique, en Amérique du Sud et dans le monde. A ces apatrides qui ont tout perdu ou presque, il ne reste plus que le souvenir de leur lutte, leur rêve d’une seconde république espagnole, idéal fauché en plein vol par les putschistes qui auront tout le temps de réécrire l’histoire. Ces gens ont fui avec, dans leurs valises, le strict minimum. Ils ne savent pas encore qu’ils ne refouleront plus jamais le sol de leur patrie. La plupart restera dans un mutisme total après la fin de la seconde guerre mondiale, comme les négatifs oubliés dans le placard du général mexicain Francisco Aguilar González. Le témoignage et l’engagement de Robert Capa, Gerda Taro et David Seymour est une richesse historique, la première page moderne du photojournalisme, un enseignement pour mieux comprendre le drame d’une guerre. Ces trois reporters sont dans ce pays en feu, remplis de leurs idéaux, munis de leurs appareils photo. Ils ont donné un témoignage brut sur une république qui tente de survivre avec parfois des armes d’un autre temps comme me le raconte Sebastià Piera en 2008 : « je me suis battu sur le front de Madrid avec une Winchester de l’époque du Far-West que le Mexique nous avait envoyée ».

Ils sont les témoins oculaires du drame qui allait déferler sur le monde, en mai 1937 ; ils rapportent leurs images sur la résistance républicaine de Madrid et sur la bataille de Carabanchel. En juillet 1937, Gerda meurt, son appareil à la main, à Brunete près de Madrid. Elle sera l’une des premières femmes à mourir dans l’engagement photographique. Capa sautera sur une mine en mai 1954 dans la région de « Thài Binh » comme les 134 autres collègues photographes morts au conflit d’Indochine et du Viet-Nam. En novembre 1956, Chim (David Seymour) perdra la vie alors qu’il couvre la crise de Suez pour les magazines.

On voit dans leurs clichés espagnols l’écrasement de la population civile terrifiée par les bombardements de la légion Condor venue d’Allemagne pour soutenir le putsch, signe d’un cynisme guerrier moderne et d’un conflit déjà international.

Deux hommes et une femme qui nous donnent leur vision, leur sensibilité sur cette blessure encore palpable de nos jours en Espagne. Quatre-vingts ans après la proclamation de la seconde république espagnole, cette exposition au « Museu Nacional d’Art de Catalunya » met en lumière leurs images, mythe et légende de l’engagement guerrier du photojournalisme actuel. C’est un trésor d’images qu’il faut regarder avec un œil neuf : images qui nous aident à mieux comprendre ce qui s’est effectivement passé entre 1936 et 1939. C’est aussi une invitation à approfondir notre vision en découvrant l’œuvre d’Agustí Centelles qui a caché ses photographies dans le sud de la France jusqu’à la mort de Franco.

Dans mon œuvre intitulée « Carabanchel, les ombres du franquisme », un récit me revient parmi tous les témoignages reçus : c’est l’histoire de Francisco González Ledesma qui raconte l’entrée à Barcelone des troupes de Franco le 26 janvier 1939. Môme à l’époque, il verra quatre républicains vider leurs chargeurs de pistolets sur les cavaliers marocains qui les chargeaient à l’angle du Paseo de Colón et de la via Laietana. Pour eux : ils n’y aura pas d’exil, ils resteront sur le sol catalan jusqu’à la mort. Mais qu’ils aient été contraints à l’exil ou qu’ils aient donné leur vie sur le sol espagnol, ces hommes méritent qu’on se souvienne d’eux. Il est important de transmettre la mémoire imprimée sur les 4 500 négatifs trop longtemps restés dans l’oubli et le silence.

MITOYEN

Mitoyen

A l’image d’un mur Mitoyen dont il reçoit le titre métaphorique, mon travail sur Rivesaltes se situe entre la disparition et la récupération d’un passé amer mais important pour notre construction altruiste.

J’ai passé cinq années à finaliser mon œuvre « Carabanchel » : j’y parle d’une guerre d’Espagne et des méfaits de quarante années de dictature franquiste. Dans un premier temps, le nom de « Rivesaltes » résonne comme en écho avec celui de la « retirada », celui de l’exode des républicains déchus de 1939 avec la fin de la seconde république espagnole. « Mitoyen » constitue donc un chapitre supplémentaire à ma vision humaine de notre histoire contemporaine, une continuité ouverte. Ce lieu verra passer aussi les juifs, les tziganes et les harkis. Tous ces hommes enfermés pour des raisons différentes ont en commun la souffrance et l’injustice de leur emprisonnement.

Comment avons-nous appelé ce terrain carcéral ? Camp Joffre, centre d’hébergement provisoire, lieu de transit, centre de regroupement familial, centre national de rassemblement, camp de concentration, camp de Rivesaltes…

C’est un domaine avec plus d’une centaine de baraques, des fausses maisons sans confort sur 600 hectares de terre aride, balayée par un vent glacial en hivers et cernée par les barbelés. Je ressens ce paysage de murs comme une plaie, une brûlure humaine qui dérange notre idéal d’un monde meilleur.

Dans mon ultime travail, la prison madrilène symbolise l’effacement programmé de l’histoire, avec la volonté de détruire toutes questions gênantes sans y répondre. Cette pensée dominante prétend nous inscrire dans l’immédiat à tout prix ; elle réfute toute continuité, elle rejette toute historicité, elle redoute toute continuité préférant nous installer dans une ère de l’instantané. Dans « Mitoyen » mon regard s’accrochera au symbolisme de la transmission, au destin ouvert du site de Rivesaltes. Il aura bientôt un musée qui verra le jour en juin 2015. Un établissement s’y élèvera qui constituera comme un contrepoids à l’oubli au cœur de ce terrain pour les générations à venir. L’implantation de cet édifice défend l’idée humaniste qu’il n’y a pas pour nous de construction juste sans connaissance de notre passé.

Pour le moment ces murs sonnent notre vécu, notre présent. Ils ont servi à écarter les apatrides, les non-désirables, les réfugiés, d’une existence « normale » pour des raisons politiques, idéologiques et historiques. Le camp à l’heure présente est en ruine : architecture de l’oubli, ces constructions d’hier sont en morceaux. Les cloisons, les poteaux et les barbelés qui ont institué les barrières de ce lieu d’enfermement se sont métamorphosés au fil des années en remparts défenseurs de cette période. C’est dans ce contexte et avant la fin de la construction du musée mémorial, que je choisis pour réaliser ma série photographique sur ces blocs de ciment debout ou au sol, sur ces marqueurs de notre apprentissage.

Le champ de Rivesaltes nous pose une question essentielle : pouvons-nous construire un monde plus juste en oubliant nos errances passées ?